冷链的定义及其漏洞

冷链是指采用一定的技术手段,使易腐货物从采收加工、包装到贮藏、运输及销售的整个过程中都不间断地处于一定的适宜条件下,尽量减缓货物品质的下降速度,最大程度地保持货物最佳品质的一整套综合设施和手段。在冷链系统中,温度控制尤为重要,是直接关系到整个冷链效果实现的关键。药物、生物制剂和生鲜农产品的运输、交接和储存全程都要始终在冷链环境下,才能保证其安全、新鲜度以及营养价值。

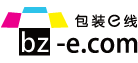

冷链是一个庞大而又脆弱的系统工程(见图1)。说其庞大,因为它是以保证冷藏冷冻类物品品质为目的,以保持低温环境为核心要求的供应链系统,冷藏冷冻类物品的时效性要求冷链各环节具有更高的组织协调性,所以它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂,建设投资也要大很多。言其脆弱,是因为冷链是一个需要严格监控的连续而封闭的体系,监控过程任何一个环节的中断或监控数据的缺失,都会导致整个冷链物流过程不可信,货物不可靠,使得整个冷链物流过程失去意义。

随着科技的发展,射频识别(RFID)、红外感应技术、全球定位系统(GPS)、激光扫描技术、通信技术、互联网技术(Internet)、地理信息系统(GIS)等为冷链系统提供了有力的技术支撑。基于这些技术,可以将货物的生产加工、储藏、运输过程覆盖在有效的监控之下。但在分销和零售过程,货物会变得极其分散。当对每一个货物单体进行监控时,上述基于有源电子设备的物联网技术对单个个体的追踪就显得力不从心或者成本高昂了。这冷链“最后一公里”监控的缺失,会让冷链前端所做的努力付诸东流,甚至让整个社会付出惨痛的代价,山东的“5.7亿元问题疫苗”案所引发的社会影响深深地冲击了大众的脆弱神经,也催促着行业能尽快填平这“最后一公里”监控缺失的鸿沟。

TTI标签的要求

在这种背景下,一种具有时间温度指示功能的TTI(Time-Temperature Indicator)标签展现出其独特的针对性功能。TTI的工作原理是基于特定的物理过程或者化学、生物反应,记录时间和温度的累积效应,并通过颜色变化,显示出累积效果。作为20世纪90年代兴起的智能标签中的一种,TTI标签可以用于反映冷藏或冷冻过程中对储藏温度敏感的食品、药品(如水产品、冻结肉类、鲜奶、疫苗、生化试剂等)的时间-温度历程。因此,TTI标签具备与商品产生同步质量变化反应的特点,且其通常不需要有源电子设备的系统支持,使之特别适用于冷链终端分销及销售过程的监控,是弥补冷链“最后一公里”监控缺失的有力工具。

为了保证TTI标签的有效性,使其可以胜任接力冷链“最后一公里”的最基本要求是:能够呈现出连续的变化,变化速率随温度的升高而增大,变化是不可逆的。

各方面性能均优良的理想TTI标签应具备以下条件:

(1)呈现出对时间、温度积累的连续变化;

(2)不仅变化是不可逆的,而且要便于检测;

(3)能够指示食品的腐败程度及剩余货架期信息;

(4)结果可靠,重现性好;

(5)价格低廉;

(6)使用灵活,可根据不同的温度条件(如冷冻温度、冷藏温度、室温)和不同的响应时间来选择不同的配比;

(7)激活前自身的保质期比较长,而且要易于激活;

(8)标签体积小,适应各种包装;

(9)只受温度的影响,不受灯光、湿度等外界环境的干扰;

(10)不受机械碰撞等的影响;

(11)无毒,对食品质量不会有干扰;

(12)防伪门槛高,难以伪造。

TTI标签的分类

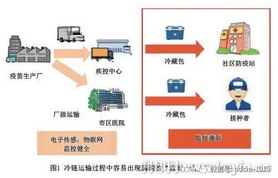

迄今为止,人们研发出来的TTI标签已不下百种,按照其工作原理分类,典型代表有酶型、扩散型、聚合物型等几类,见图2。

1、酶型TTI标签

酶型TTI标签通过酶与底物作用的原理进行反应,并通过温度对酶的影响控制反应速率。比较典型的产品有Vistab公司的Check point® TTI标签,其工作原理是脂质底物在受控条件下的酶促水解作用下,导致pH值降低,从而引起pH显色剂的颜色变化。激活前,指示卡里两个小塑料袋是相互独立的,其中一个装有脂肪酶的水溶液,脂质底物和pH指示剂则装在另一个小塑料袋中。激活时,通过机械方式破坏中间阻隔处,将酶和底物混合即可。通过调节所用酶和底物的种类及浓度,可以得到不同指示温度范围和时间的TTI。

酶型TTI标签的商业化进程较早,但目前在欧美市场仅获得了小范围的应用。原因是酶型TTI标签自身就含有生物活性分子,在常规条件下容易失活,自身保存条件要求高,这给酶型TTI标签本身的“保鲜”带来了很大挑战,不太适合大规模实际应用;另外,固态的酶型TTI标签活性组分已经混合在一起,相当于生产即激活,这也为其自身带来了不利影响;如果设计成液态酶TTI,虽然可以简单地通过混合双组份液体实现激活,但又不利于标签形态的设计和生产加工。这些问题都是酶型TTI标签研发人员急需补齐的短板。

2、扩散型TTI标签

扩散型TTI标签的时间温度指示基本原理是某种有色物质在环境温度超过设定值时熔化,并沿着一定轨迹扩散,如3M公司的Freeze WatchTMIndicators和Monitor MarkTMTTIs。该扩散型TTI是利用有色酯质染料(如丁基硬脂酸酯、二甲基邻苯二甲酸盐、辛酸辛酯)在细绳上扩散的原理。

酯质物质的熔点决定了TTI响应的始点:在外界温度未达到酯质熔点的情况下,酯质不熔化,染料不扩散;当外界温度达到酯质的熔点时,酯质便开始熔化,染料开始扩散,且温度越高,染料扩散速度越快。染料的扩散长度反映了产品经历的时间-温度累积情况。

扩散型TTI标签因为指示的原理基于材料的相变以及扩散的物理过程,通常都是摁压激活,标签结构复杂,技术门槛高,难以被仿制,但标签成本较高,体积较大,目前只应用在一些特定的领域,难以推广。

3、聚合型TTI标签

聚合型TTI标签主要是通过聚合反应带来的颜色变化,来指示时间、温度累积的效果。例如二乙炔类带有三键的炔基试剂在受到外界环境能量激发时,三键发生聚合反应,随着聚合反应的进行,在外观上呈现出一系列颜色变化。用作指示剂的炔属试剂通常包含以下结构:R1C≡C—C≡CR2,当该指示剂受到外界环境(如高温、高辐射)刺激时,—C≡C—会发生聚合反应,生成结构为 R1[—C=C—C=C—]R2的聚合物,聚合反应速率随温度升高而加快,在吸收光谱上表现为可见吸收峰从高波段向低波段转移,在外观上表现为指示剂颜色加深或色密度发生变化,如聚二乙炔从蓝色变为红色或者由红色变为黄色。

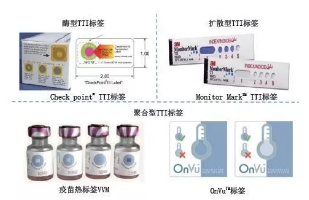

典型的聚合型TTI标签产品如PATH、WHO和UNICEF合作研发的疫苗瓶温度监测VVM(Vaccine vial monitor)或热标签,以及Lifelines公司研发的Freshness Monitor®、Fresh Check®等,其活性材料可以作为墨水进行印刷,因此可以有各种图案形式。

最常见的VVM外圆内方,直径10mm。中间的方形为活性表面,含有颜色可变的化学成分;外周的圆形为参照表面,颜色固定。活性表面的颜色可以从起点的浅亮色(比参照表面淡)变到终点的深暗色(比参照表面深)。当其颜色与参照表面一样时,终点已经达到,表明产品的质量不再得到保证。

聚合型TTI标签同酶型TTI标签一样受到激活机制的困扰,聚合型TTI标签一旦被生产出来就进入激活状态,要保证其活性,其自身的生产、储运、销售就需要全程冷链的支持,因此也大幅抬高了其推广的门槛,限制了标签的应用。为此FreshPoint公司还与瑞士Ciba公司联合推出了一款OnVuTM时间-温度指示标签。OnVuTM标签增加了一个紫外透光层,这可以保证必须在经过紫外光照射后,中间层的活性材料才会被激活。这是一个巨大的进步,但标签的激活依然需要借助专业设备,显然这也不是一个理想的、最佳的激活机制。

总的来说,时间-温度标签可以帮助快速、可靠地标记食品和药品在储存、运输过程中的温度异常情况,确保准确和有效的冷链管理,使得食品、医药的冷链管理过程能够做到直观、安全、可靠。在整个冷链环节内,对企业来说,TTI标签是一个自我保护并提升品牌价值的手段;对政府来说,TTI标签是监控冷链、溯源追责的工具;对消费者来说,TTI标签是消费品可靠、健康、新鲜并物有所值的保障。我们有理由相信,TTI标签将会在这片市场里发挥无可替代的重要作用。现代社会生活节奏加快,健康问题越来越得到人们的重视,无论是食品安全还是药品安全,都是关系民生的大事,都需要高效灵敏的监控手段来保驾护航。