9月3日,由中国印刷及设备器材工业协会主办的,业内主流媒体参与的“重走长征路-追寻红色印刷足迹”媒体寻访活动在瑞金正式启动。2016年是长征胜利80年,在这个值得纪念的日子,印刷媒体人重走长征路,追寻80年前在艰苦的革命时期,印刷业的重要作用以及给中国革命带来的影响。

从9月3日-13日,寻访团一行7人从北京出发,转战赣黔川,到达主要长征纪念地:瑞金叶坪革命旧址群、于都长江出发地、井冈山烈士陵园、遵义会议会址、娄山关战役遗址、飞夺泸定桥、红军翻越夹金山纪念馆、懋功会师广场、两河口会议旧址、马尔康红军纪念馆、红军过草地纪念碑,最后到达延安……,一路走来,我们捕捉着红军长征一路行进的心路历程,感悟着精神信念、意志品质、追求与梦想,对中国共产党艰苦卓绝的战斗史,不怕牺牲为大众谋利益的大无畏精神深有感触,连续10天,媒体团成员现场报道途中感悟,希望给当下的印刷业传递满满正能量。

“重走长征路-追寻红色印刷足迹”媒体寻访活动在瑞金中央印刷厂门前正式启动,徐建国(左四)参加启动仪式,王立建副理事长兼秘书长(右二)为本次寻访团团长。

1935年10月19日,中共中央率领中央红军凭借“不怕牺牲,勇往直前”的长征精神战胜敌军的围追堵截,战胜恶劣的自然环境,到达陕北延安的吴起镇,结束了艰苦卓绝、举世震惊的两万五千里长征,创造了人类历史上史无前例的英雄壮举和战争奇迹。十天的行程,我们的视线一刻也没有停止寻找与印刷相关的每一个元素、每一个细节。

在瑞金中央苏区遗址群,我们寻访到中央印刷厂的踪迹。据称,在中央苏区繁盛时期,中央印刷厂全厂职工达100多人,满足当时苏区的革命宣传和教育学习的需求,我们看到大量的革命书籍、报刊及宣传单的印刷品,在当时印刷方式主要有油印、铅印和石印,石印用于钞票纸币的印刷。这一阶段是印刷技术发展和印刷需求旺盛的一个时期。

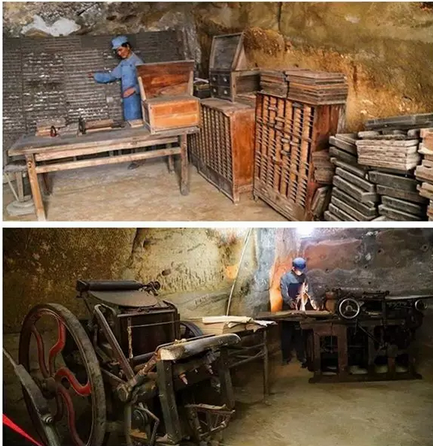

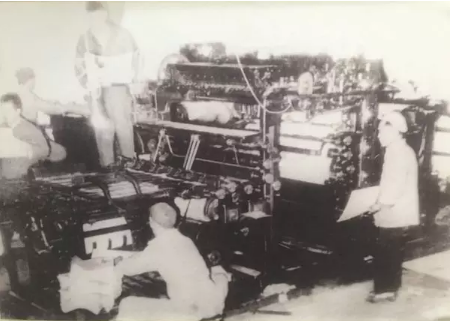

展出在瑞金中央印刷厂旧址内锈迹斑斑的印刷机,见证着岁月沧桑

来到中华苏维埃共和国中央印刷厂旧址,一座典型的带有天井的民房,里面摆放着几台铅字机、油印机,锈迹斑斑,彰显着历史和岁月的沧桑,虽然看不到斯诺笔下昌盛时期的规模,但墙上挂着的工厂组织机构图依稀看到当时中央苏区印刷业的辉煌——材料科、总务处、铅印部、石印部、排字部、裁纸部、装订部、铸字部等,墙上还挂有制造纸币与硬币的制作流程图。

中央苏区时期中央印刷厂制作硬币和纸币的工艺流程图

在当时,中央印刷厂的主要职能是印刷红色报纸、书刊、钱币以及各种票据和公告。用我们现代科技的眼光看那时的技术和设备,难免显得简陋和寒酸,但在当时白色恐怖、严格封锁的环境下,能够在中央苏区建立完整的甚至带有分厂的印刷机构实属不易。一个有意思的插曲是,1931年11月,中华苏维埃全国代表大会在我们今天参观的叶氏宗祠前召开,被选举出的大会主席团成员中就包括了一名印刷工人和一名造纸工,代表无产阶级伸张权益并行使权力。

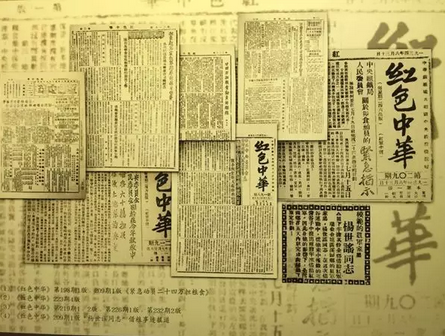

红色中华报是当时发行量最大的报纸,为传播、宣传革命起到了重要作用

毛泽东当时曾说过:“我们的革命宣传好比是向敌人发射的精神炮弹,印刷所好比是制造这种炮弹的兵工厂。”

可见,在当时政权刚刚建立的时候,政府就意识到印刷业是不可或缺的组成部分。正是在这种思想方针的指导下,当1934年中央红军被迫离开瑞金踏上长征征程的时候,笨重的印刷机被拆卸开来,和其他必备物资一起,由红军战士担着上路了。红军转移后的瑞金中央印刷所被国民党军队炸毁,而长途跋涉,边打仗边行军,负重物资逐渐卸载抛弃,长征途中最为方便的印刷方式还保留了一些油印。这一阶段,“红色印刷”几乎处于完全“归零”状态。

“追寻红色印刷足迹媒体寻访团”在遵义会议旧址前合影,在纪念馆内有大量的印刷品和宣传标语展出

遵义会议会址位于遵义城中心,一座中西合璧的两层小楼内,参观者好奇地寻找着每一位老一辈革命家的各种细节,还原着当年他们在此会议、办公、生活的场景。就是在这里,不同立场的参会人员激烈争辩,毫不相让。这是中国共产党第一次独立自主地运用马克思列宁主义基本原理解决自己的路线、方针政策的会议,会议明确了以毛泽东在中共中央的领导地位及正确主张,将中国共产党、中国红军从生死线上拉回到真理的轨道上。

顺着遵义会议会址往前走,便来到遵义会议纪念馆。在这里,可以系统地看到从第五次反围剿失败到长征取得胜利的全过程,“长征路漫漫 遵义见曙光”。非常难得地在遵义会议纪念馆里发现了一台遵义印刷宣传品的石印机,并展出了大量的印刷品原件。即使在革命的最困难时期,即使在漫漫长征路上,纸制品宣传资料都是传达信息、宣传理念、培育团队素质、提供教育文件的最重要方式,因此无论转移到哪里,大部队都会想方设法弄来一台印刷机,满足各类印刷品的需求。

遵义会议纪念馆里展出一台“石印机”,不太明白这台石印机的工作原理是什么?

遵义平民医院的医官证、纸币钞票、遵义扩红后发放给家属的优待证;红军医科大学教材《实用内科学》、《士兵识字》课本、《暂编步兵教程》;《红星报》对扩红成绩的报道、对遵义革命委员会成立大会的报道;《红色中华》报也发挥出极大的作用;在遵义期间还散发大量的印刷品,如《中华苏维埃共和国宪法》、《中华苏维埃十大政纲》、《中华苏维埃土地法》等等,此外还有《民谣集》、《红军歌曲》集……这些印刷品一方面满足实用需求,另一方面在对广大老百姓农民、对红军战士、对敌方将士宣传当面作用巨大。

除了纸质宣传品,红军还在各种渠道张贴标语和广告,红军总政治部发布命令:凡能写字的,用木炭、用毛笔、用大字、用小字,在墙壁、在木板上,至少每天每人书写一条,从连队到军团的干部以身作则,自己动手写,写满整个宿营地”。这些简洁明了的标语在长征途上播下了革命的种子。

重视宣传、多元化宣传是中国革命取得成功的必要因素之一。对现代企业管理而言,值得借鉴。企业宣传、产品宣传、品牌宣传是每一个组织机构的管理者需极度重视的行为,是企业成功的重要推动力。

延安新闻纪念馆-现代印刷业的摇篮

在延安,媒体寻访团参观了延安革命纪念馆、延安新闻纪念馆、中国人民抗日军政大学(抗大)、枣园革命旧址等历史古迹,徜徉其中,感受着革命时期前辈们的精神力量,给我们以启迪和力量。尤其在延安新闻纪念馆,延安时期蓬勃发展的印刷业给我们留下了深刻的印象。

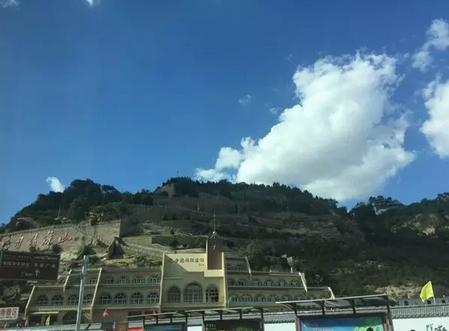

清凉山脚下的新闻纪念馆,曾是新华社旧址,是中国新闻出版事业的摇篮

直到1935年,中央红军抵达延安,并做出以延安为中心建立陕甘宁边区革命根据地的决定之后,中共中央着手大搞建设,推动农业、工业及相关产业的发展,印刷业作为当时宣传、教育的基本要素,与新闻出版业共同发展,成为新中国新闻出版业的摇篮。

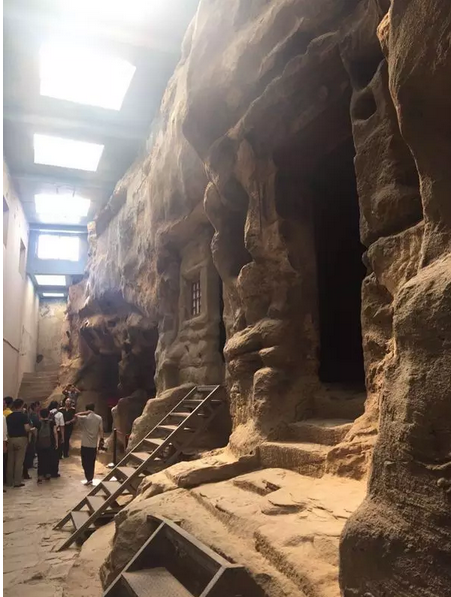

来到延安,我们参观的第一站是位于清凉山南麓的延安新闻纪念馆,它的原址是新华社旧址。展馆内保留了一处石窟洞原貌,是中央印刷厂所在地。延安时期的中央印刷厂与瑞金苏区的中央印刷厂不是一回事,延安时期的中央印刷厂前身是货币印刷所( 亦称印钞所),所长贺子珍,1935年12月由中华苏维埃西北办事处财政部成立,主要任务是印刷布币和银币。1936年7月,印刷所由瓦窑堡迁到保安后,从山西运回了红军东征时缴获的一台石印机和道林纸,改善了印刷条件,1937年1月,印刷所迁到延安,地址在清凉山,这就是延安中央印刷厂的形成。

中央印刷厂当时设立在清凉山的洞窟中,图为中央印刷厂原貌

中央印刷厂当年在延安承担了数十种报刊、数百种马列主义经典著作及大量读物和中小学课本的印刷工作。延安时期也是毛泽东同志理论思想形成的时期,他撰写了大量的书刊,都是由中央印刷厂印刷完成。中央印刷厂为传播马列主义、毛泽东思想,宣传党的路线、方针、政策,丰富人民群众文化生活,发挥了重要的历史作用。

清凉山万佛洞,每个洞窟是一个部门,如编辑室、印刷室、装订室等。

从展览中我们看出,延安时期的中央印刷厂的技术水平和管理水平都达到了当时的最高水平。中央印刷厂下设材料科、总务处、铅印部、石印部、排字部、编辑部、刻字部、裁纸部、装订部、铸字部。当时厂里机器设备简陋,铅印部机器共有5部,其中有4部为旧机器,主要印刷《红色中华》《斗争》《苏区工人》等报刊和一些革命书籍及抗日传单等。石印部主要印刷纸币、米谷票、邮票以及重要的公文布告等。承印的《新中华报》《解放日报》《边区群众报》《解放周刊》《中国工人》《中国妇女》《中国青年》等报刊杂志,以及马列著作、毛泽东著作和党中央的各种文献,共计上百种,在中央印刷厂完成印刷后,被发行到各根据地及全国各地。

延安新闻纪念馆里展出的印刷机,当时长途跋涉把印刷机拆散搬运到根据地,然后再组装,至今还有很多零件安装不到位。

除了中央印刷厂,在西北根据地还有光华印刷厂、八路军印刷厂(后来的留政印刷厂),有书刊印刷也有钞票账簿印刷,共同满足根据地以及国统区的印刷品需求。在技术上,延安时期主要以铅字印刷为主,几家印刷厂相互比拼,激发印刷工人的热情和斗志;不断推动技术的进步,自行研发纸张(如马兰纸)、油墨和改造字架的设计,大大节约了成本、提升了效率,当时还提出五年生产统计计划,从1941年-1945年间,印刷用纸量从2415令增加到5080令。即使用现在眼光看当时的企业经营和管理理念一点都不落后,甚至有现代企业借鉴的地方。

技术创新之马兰草造纸

抗战初期,边区印刷用纸全靠外地输入,随着印刷业的发展,加之国民党的封锁,印刷用纸成立边区各印刷厂的最大苦难,延安自然科学院毕俊寿等研制成功用马兰草造纸,才解决了边区用纸的困难。中央印刷厂派王元一参加了造纸研制工作。

技术创新之自制油墨

制作油墨的主要原料是宴会、松香和油。陕北松树多,蓖麻资源也教丰富,松香和油不成问题,主要困难时解决烟灰问题,开始收集群众的锅底灰进行试制,造的油墨太粗、太淡、沙粒多。易糊版,字迹不清楚,后由蔡善卿师傅用延长油矿的油渣烧制油烟,请著名工程师沈鸿制造了一台轧油墨机,终于全部解决了印刷油墨的问题。

技术创新之改革字架

1942年前,中央印刷厂用的排字架,是用部首来安排拣字的老式字架。这种字架的编排方式不适应当时所排书报内容的需要,影响了排字的速度和质量。排字部赵鹤、沈绥南、刘立夫等,对老式字架进行了改革,把通常使用的9000个汉字,分为“最常用字”、“常用字”、“备用字”和“部首字”四类,按词汇或专用名词,常用人名进行排列。使用这种字架,大大提高了拣字和还字的速度。

印刷工人在忙碌地工作

1944年10月,毛泽东在视察中央印刷厂时讲到:

印刷厂的工作很重要,印刷厂生产精神食粮,办好一个印刷厂,抵得上一个师。中央也发出指令:每一较大的根据地上,都应办一个完整的印刷厂,已有印厂的要力求完善与扩充,要把一个印厂的建设看得比建设一万甚至几万军队还重要。

可以看出,延安时期的红色印刷业已达到一定的规模和水平,达到那一时期的顶峰,为革命的成功和获取政权做出了巨大的贡献,受战争革命的影响,这些印刷厂几次转移搬迁,但始终在技术上、人才上、管理经验上打下了良好的基础,成为新中国印刷事业的雏形。

延安时期,中央印刷厂还非常重视企业文化的建设,编排中央印刷厂厂歌,想象一下当时印刷工人唱着厂歌,大搞评比和生产建设的热火朝天的情景。

是抗战文化的心房,

我们的印刷厂。

努力啊,兄弟们,

加速转动我们的机轮,

让马克思列宁斯大林的声音,

借着我们的印刷品,传播到四方。

是抗战文化的心房,

我们的印刷厂。

努力啊,兄弟们,

加速转动我们的机轮,

让中共救国建国的主张,

借着我们的印刷品,散布全中国。

努力啊,兄弟们!

我们要完成中华民族的解放,

要创造独立幸福的新中华。

七八十年后的今天,印刷技术有了长足的进步和发展,当时的油印、铅印几乎都已退出了历史的舞台,一次次的技术革命,已让古老的印刷术进入数字化、网络化时代,但对比当年的红色印刷,我们更应该发扬艰苦奋斗、拼搏进取的延安精神,以客户为中心,全心全意为人民服务,打造“工匠”精神,让新时代的印刷业再造辉煌。

媒体团成员在延安毛泽东旧居前合影,寻访活动圆满结束,陆长安副理事长(左四)参加,王立建(右四)亲自担负起本次活动的摄影工作。

历时10天的重走长征路“追寻红色印刷足迹”媒体寻访活动最终给在延安落下帷幕,中国印刷及设备器材协会副理事长陆长安先生来到延安参加闭幕仪式,陆理事长表示,这是印刷业界一次有责任感的大型公益活动,是印刷传媒一次有使命感的联合寻根采访。王立建秘书长作为本次寻访团的团长也表示,这是一次振奋人心的行业公益活动,也是一次非常富有创意的媒体联合行动。

1947年期间,万启盈老先生任中央印刷厂厂长,是现代印刷业的奠基人之一,将一辈子的时间奉献给印刷行业。最后让我们怀着崇敬之情来重温一下万老那跌宕起伏的印刷人生!

文章来源:必胜印刷网